Consideraciones didácticas, tecnológicas y comunicacionales para el diseño de un entorno virtual de enseñanza aprendizaje

DOI:

https://doi.org/10.29166/catedra.v5i1.3447Palabras clave:

entorno virtual de enseñanza aprendizaje, ADDIE, andragogía, Moodle, TICResumen

En la investigación determinamos los aspectos didácticos, pedagógicos, tecnológicos y metodologías de aprendizaje, que se deben considerar para desarrollar un Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) a fin de garantizar un aprendizaje de calidad. Para ello utilizamos el enfoque cualitativo apoyado del diseño de la teoría fundamentada con el propósito de generar teorías, conceptos o hipótesis a partir del análisis de los puntos de vista de los entrevistados y el contraste con la literatura analizada previamente. En este sentido, entrevistamos a 8 expertos en la temática de diseño e implementación de EVEA y los datos obtenidos se analizaron mediante el software ATLAS.TI 8, siguiendo el modelo de la concepción emergente.

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que para la construcción de un EVEA se debe: utilizar un modelo instruccional con el propósito de diseñar entornos virtuales de aprendizaje alineados con los objetivos formativos; se deben considerar criterios de accesibilidad, usabilidad y experiencia del usuario (UX); los recursos del EVEA deben ser variados para atender a la diversidad de estilos de aprendizaje y sus contenidos deben ser actuales; las actividades deben estar enfocadas a resolver problemáticas del contexto profesional del estudiantado y deben fomentar el aprendizaje autónomo y colaborativo; se deben considerar los fundamentos pedagógicos o andragógicos (dependiendo el estudiantado); se deben aplicar metodologías como el enfoque de aprendizaje híbrido (b-learning); la metodología de la clase invertida (flipped classroom) o la gamificación de modo que utilicen las TIC como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, y se aproveche el tiempo de clase; y finalmente, se deben aplicar estrategias de evaluación y analítica de aprendizaje para mejorar los procesos de enseñanza en línea.

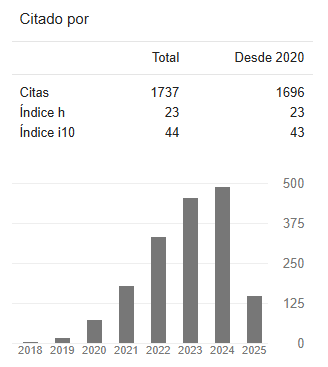

Descargas

Citas

Banco Mundial (BM, 2017). Momento decisivo: La educación superior en América Latina y el Caribe. Recuperado de https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26489/211014ovSP.pdf

Bandler, R., y Grinder, J. (1982). Frogs into princess: Neuro linguistic programming. Royal Victorian Institute for the Blind Tertiary Resource Service.

Bartolomé, A. (2008). Entornos de aprendizaje mixto en la educación superior. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 11(1), 15-51.

Belloch, C. (2010). Entornos virtuales de aprendizaje. Recuperado de https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA3.pdf.

Belloch, C. (2013). Diseño instruccional. Valencia, España: Unidad de Tecnología Educativa. Valencia, España: Universidad de Valencia. Recuperado de http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1MXBYRSF8-1Y2JTP7-RM/EVA4.pdf

Cabero, J. y Román, P. (2006). E-actividades. Un referente básico para la formación en internet. Sevilla, España: MAD, S. L. Recuperado de http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1267291393441_1079787008_14570

Castillo, J. (2009). Los tres escenarios de un objeto de aprendizaje. Revista Iberoamericana de Educación. 50(1), 50-55. ISSN 1681-5653.

Crispín, B. (2011). Aprendizaje autónomo: orientaciones para la docencia. México: Universidad Iberoamericana, AC. Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/dcsyp-uia/20170517031227/pdf_671.pdf

Colina, M., y Gutiérrez, M. (2013). Aplicación de un entorno virtual de aprendizaje para el desarrollo de competencias en la unidad curricular completación de pozos. REDHECS, 16(9), 67-89.

Consejo de Educación Superior. (2020). Oferta vigente del Sistema de Educación Superior. Recuperado de http://appcmi.ces.gob.ec/oferta_vigente/

Flipped Learning Network. (2014). ¿Qué es el ‘aprendizaje invertido’ o Flipped Learning? Recuperado de http://flippedlearning.org/domain/46

Gunawardena, Ch., Lowe, C. y Anderson, T. (1997). Analysis of a global online debate and the development of an interaction analysis model for examining social construction of knowledge in computer conferencing. Journal of Educational Computing Research, 17(4), 395-429.

Internet World Stats (2020). World internet Users and Population Stats. Recuperado de http://www.internetworldstats.com/stats.htm

Johnson, D. y Johnson, R. (1999). Aprender juntos y solos. Buenos Aires, Argentina: Aiqué.

Knowles, M. S. (1975) Self-directed learning: a guide for learners and teachers. New York, EU.: Association Press.

Knowles, M. S. (1978) Adult Learner. A neglected species. (2th ed.) Houston, EU.: Gulf Publishing Company.

Knowles, M. S. (1980). The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy. Englewoods Cliff, NJ: Cambridge Adult Education.

Knowles, M. S. (1984). Andragogy in Action. Applying modern principles of adult education. San Francisco, EU.: Jossey Bass.

Knowles, M. S. (1989). The Making of an Adult Educator. An autobiographical Journey. San Francisco: Jossey-Bass.

Knowles, M. S. (1990). Adult Learner. A neglected species. (4th ed.) Houston, EU.: Gulf Publishing Company.

Monereo, C y Castello, M (1997). Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlas a la práctica educativa. Barcelona, España: Edebé.

Monje-Álvarez, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Neiva-Colombia: Universidad Surcolombiana. Recuperado de https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf#page=96&zoom=100,148,728

Online Buisnnes Scohol (2015). Imperio de E-Learning para 2019. Recuperado de https://www.elmundo.es/sociedad/

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2015). E-learning in Higher Education in Latin America. París, Francia: Development Centre Studies, OECD. Recuperado de http://dx.doi.org/10.1787/9789264209992-en

Paz-Florio, M. (2015). Programa Virtual de Formación Docente 2015: “Expandir y enriquecer la enseñanza y el aprendizaje a través de las TIC”. Buenos Aires-Argentina: Centro de Innovaciones en Tecnología y Pedagogía (Citep). Universidad de Buenos Aires. Recuperado de http://citep.rec.uba.ar/entornos-virtuales-de-ensenanza-y-aprendizaje-evea-nivel-1-2/#:~:text=Los%20Entornos%20Virtuales%20de%20Ense%C3%B1anza,organizadas%20en%20torno%20al%20aprendizaje

Salinas, J. (2012). Reseña del libro diseño y moderación de entornos virtuales de aprendizaje (eva). Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). 9(1), 194-197.

Salmerón, H., Rodríguez, S., y Gutiérrez, C. (2010). Metodologías que optimizan la comunicación en entornos de aprendizaje virtual. Comunicar, XVII(34),163-171.[fecha de Consulta 12 de Junio de 2020]. ISSN: 1134-3478. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=158/15812481019

Sampieri, R. H., Collado, C. F., y Baptista, M. D. (2014). Metodología de la Investigación (6ta. ed.). DF, México: Mc Graw Hill.

Sánchez, M. (2018, marzo). Origen y evolución de internet y su desarrollo como entorno de interacción social a través de los medios sociales digitales. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales. Recuperado de https://www.eumed.net/rev/cccss/2018/03/medios-sociales-digitales.html

SUMMA (2019). Orientaciones para la Formación Docente y el Trabajo en el aula: Aprendizaje Colaborativo. Recuperado de https://panorama.oei.org.ar/_dev2/wp-content/uploads/2019/05/APRENDIZAJE-COLABORATIVO.pdf

Tesouro, M. y Puiggalí, J. (2004). Evolución y utilización de internet en la educación. Pixel-Bit: Revista de Medios y Educación, (24) 59-67. Recuperado de https://idus.us.es/handle/11441/45584

Zapara, M. (2012). Recursos educativos digitales: conceptos básicos. Programa Integración de Tecnologías a la docencia. Universidad de Antioquia. Recuperado de http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/d211b52ee1441a30b59ae008e2d31386/845/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/

Descargas

Publicado

Versiones

- 2025-07-17 (5)

- 2025-07-17 (4)

- 2025-07-17 (3)

- 2025-07-17 (2)

- 2022-01-31 (1)